日本政府が2026年度から本格導入を予定するGX-ETS(排出量取引制度)では、制度開始前の早期削減努力を正当に評価し、カーボンリーケージ対策によって産業競争力の低下を防ぎ、さらにGX関連の研究開発投資を勘案して将来のイノベーションを促す仕組みが組み込まれています。また、市場メカニズムの信頼性を維持するため、排出枠価格の安定化策(上下限価格の設定とリバースオークション)も導入されます。本記事ではそれぞれの制度設計のポイントについて解説します。

1.制度開始前の早期削減努力への配慮

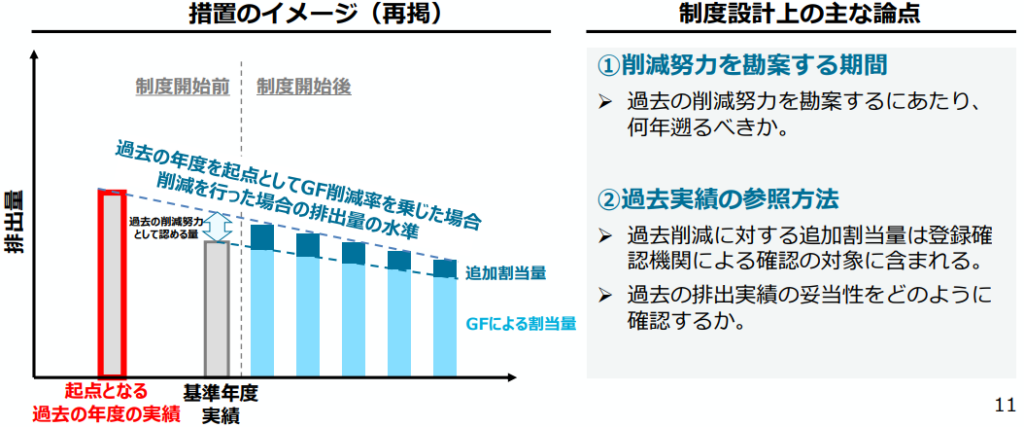

GX-ETS第2フェーズの排出枠割当では、制度開始より前に自主的に排出削減に取り組んだ企業への配慮が検討されています。とりわけ、過去の排出実績に基づくグランドファザリング方式(GF方式)で割当を受ける企業の場合、基準年より前に排出量を削減していても従来は割当量に反映されないという課題が指摘されました。この課題に対応するため、一定の範囲で制度開始前の削減量を割当計算に考慮する仕組みが導入される予定です。具体的には、例えば基準年(第1フェーズでは2013年度を想定)の排出量と直近の基準期間(割当算定期間)の排出量を比較し、その間に達成した削減分のうち所定の削減率を上回る部分を「早期削減」として認定します。認定された早期削減分は、2026年度からの最初の5年間の割当量に反映される見通しです。これにより、制度開始前から先行して排出削減に努めてきた企業が不利にならないよう公平性に配慮するとともに、他の企業にも早期行動を促すインセンティブとなります。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/003_03_00.pdf

早期削減分を算定するにあたっては、起点となる過去年度の設定(何年まで遡るか)や過去の削減量の確認方法が検討課題とされています。現行の温室効果ガス排出量報告制度(温対法に基づくSHK制度)で各事業所が報告している2013年度前後3年間の平均排出量など、利用可能なデータを活用して基準値を定める方向です。また、事業所の新設・廃止による排出量変動も考慮し、事業所単位で過去削減量を算定して企業全体で合算する方法が検討されています。削減量の算定結果については第三者機関(登録確認機関)による検証も受け、過去の排出実績の信頼性を担保した上で割当量に反映することになります。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/003_03_00.pdf

2.カーボンリーケージ対策による追加割当

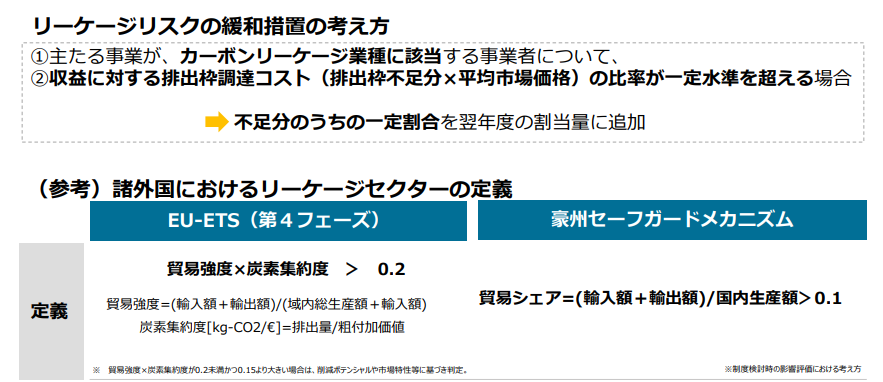

カーボンリーケージ(炭素漏出)とは、排出規制によるコスト負担により産業が国外に移転したり、海外競合品に市場を奪われたりするリスクを指します。GX-ETSの設計では、このリスクを低減しつつ国内産業の競争力を守るための緩和措置が盛り込まれています。具体的には、貿易競争が激しく炭素コスト負担の大きい業種を「カーボンリーケージリスクが高い業種」と定義し、そうした業種に属する事業者で排出枠購入コストが収益に占める割合が一定の水準を超える場合には、不足している排出枠の一部を翌年度の無料割当として追加付与します。この措置により、急激なコスト増による企業収益の圧迫を和らげ、国内からの生産移転(リーケージ)を防ぐ狙いがあります。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/003_03_00.pdf

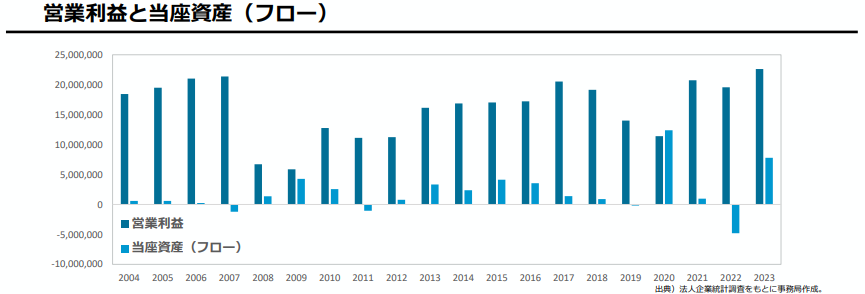

リーケージ対策の発動要件として検討されている指標が、前述の「排出枠調達コスト/収益」比率です。この比率が閾値(一定水準)を超えた場合に措置を発動しますが、閾値の水準については企業の財務状況(例えば平均的な営業利益率や手元流動性)も踏まえて慎重に設定されます。経済産業省の資料では、リーマンショックやコロナ禍を除く過去20年で企業の現預金など当座資産残高が平均して営業利益の約8%に相当することが示されており、この水準が一つの参考とされています。他国の例では、例えばオーストラリアでは炭素集約型かつ貿易にさらされる産業(CITE産業)について、排出コストが収益の3%以上となった場合に削減義務を緩和する制度が導入されています。日本のGX-ETSでも、貿易依存度(貿易収支に占める割合)が高いことを要件に含める方向で、貿易比率10%以上を一つの基準とする案が示されています。最終的なリーケージ業種の特定基準やコスト閾値、追加割当量の割合については、EUや豪州など海外制度や日本の各産業の特性を踏まえて決定される予定です。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/003_03_00.pdf

追加割当の具体的方法としては、該当企業ごとに不足排出枠量の○%を翌年度に上乗せ交付する方式が検討されています。例えば、ある年度に100トン分の排出枠が不足し、その購入費用が収益に対して閾値を超える負担となった場合、その不足分の一定割合(例:50%に相当する50トン分)を次年度に無料割当するイメージです。もっとも、この措置によって全ての不足分が補填されるわけではなく、一部の割当補助に留めることで企業には引き続き自主削減や効率化のインセンティブが働くように設計されています。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/003_03_00.pdf

3.GX関連の研究開発(R&D)投資の勘案

GX-ETSでは、脱炭素に資する研究開発(R&D)投資を積極的に行う企業に対しても配慮がなされます。2050年カーボンニュートラル実現には技術イノベーションが不可欠ですが、革新的技術への投資はリスクが高く短期的な排出削減には直結しにくいものです。そこでGX-ETSでは、中長期的な技術開発投資のインセンティブを損なわない制度設計として、一定水準以上のGX関連R&D投資を行う企業に対し、排出枠が不足する場合に限り排出枠の追加割当を受けられる措置を導入する方針です。

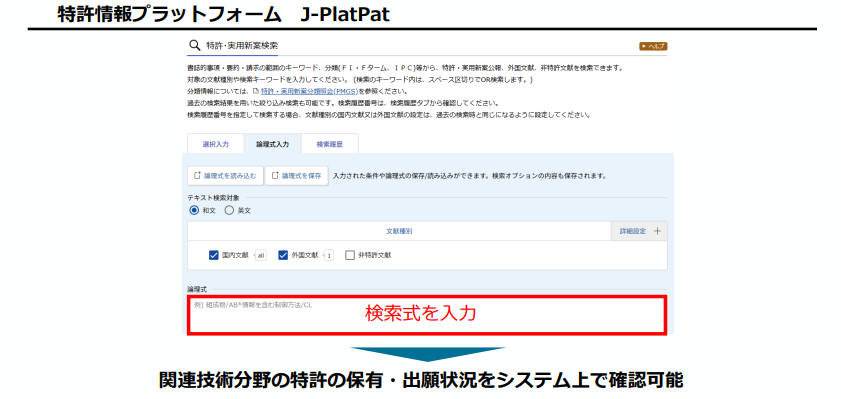

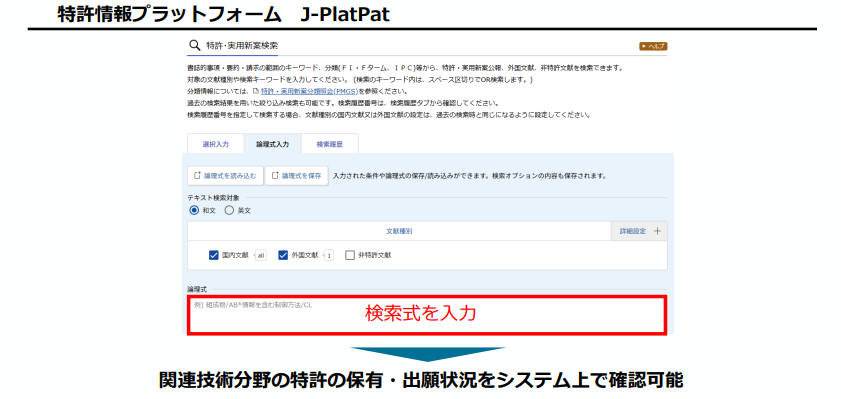

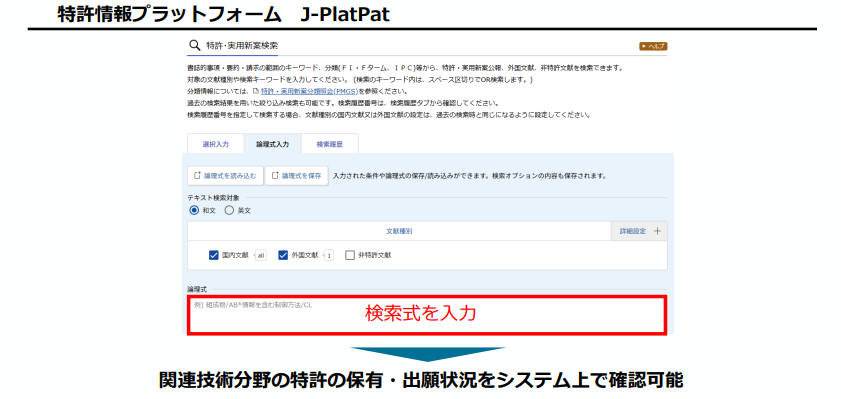

具体的な仕組みとしては、まず各企業のGX(グリーントランスフォーメーション)関連技術を客観的に判定する枠組みを構築します。経済産業省と特許庁は、企業のGX技術開発状況を把握するために「GX技術区分表」を開発しました。これは温室効果ガス削減に資する技術分野をカテゴリ化したもので、特許情報プラットフォーム上で所定の検索式を用いることで各社の関連特許を洗い出すことができます。各企業は、自社のGX技術に関する特許の保有・出願状況や研究開発プロジェクトと紐づく形で前年度の研究開発費用を算出し、第三者機関の検証を受けたうえで国に申請することになります。その際、当該R&D投資がどのGX技術分野に該当するかを特許情報等に基づき証明し、確認書類を提出します。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/003_03_00.pdf

追加割当の対象となるのは、業種平均と比べて特に高い水準のR&D投資を行った事業者です。具体的には、各業種ごとの平均的なGX関連研究開発費を算出し、それを上回る投資を行った企業について、その超過分の投資額を参照して追加割当量を決定します。現時点で検討されている案では、業種平均との差額に相当する金額を排出枠価格で割った量を追加割当する方法が示唆されています。例えば、業種平均より1億円多くGX技術に投資した企業があり、排出枠価格が1トン当たり1万円と仮定すると、その企業には最大で1億円÷1万円=1万トン分の追加排出枠が割り当てられる計算になります(実際にはその企業の排出枠不足量が上限)。ただし、この追加割当はあくまで不足排出枠の範囲内で限定的に行われます。排出枠に余裕がある企業が余剰分を得てしまうと、かえって排出削減の動機が削がれる恐れがあるため、排出枠が不足している場合に限り追加割当を受けられる仕組みにすることでバランスを図っています。以上のプロセスにより、GX-ETSは目先の排出削減だけでなく将来の脱炭素化に向けた技術開発も促進するよう設計されています。企業にとっては、GX関連のR&Dに積極的に資金を投入してもその分排出枠不足に陥った際の負担が緩和されるため、長期的な視点での投資判断がしやすくなる効果が期待されます。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/003_03_00.pdf

4.排出枠価格の安定化策(上下限価格とリバースオークション)

市場における排出枠価格の極端な変動を抑制し、GX-ETSの安定的な運用と予見性の確保を図るため、排出枠価格の上下限(プライスコリドー)を設定する仕組みが導入されます。これは、価格の上限(キャップ)と下限(フロア)をあらかじめ決めておき、その範囲内で価格が推移するよう政府が介入する制度です。

上限価格

政府は毎年度あるいはフェーズごとに一定の価格水準を上限として定めます。仮に市場で排出枠価格が急騰し、この上限価格を大きく超えて企業の義務履行が困難になる事態が生じた場合、経済産業大臣の告示を経て緊急措置を発動します。具体的な措置としては、不足している排出枠量に上限価格を乗じた金額を支払えば、その年度の排出枠保有義務を果たしたとみなすというものです。言い換えれば、排出枠の市場価格が上限を超えても、企業は上限価格で不足分を買い取った扱い(納付金の支払い)にできるため、実質的にそれ以上の価格上昇から保護されることになります。なお、制度上は不足分×上限価格の1.1倍の支払いを義務不履行時のペナルティとして課す規定も検討されています。これにより、企業には可能な限り市場から排出枠を調達するインセンティブを残しつつ、価格高騰時のコスト上限を明示的に設定する形です。

下限価格

排出枠価格が一定期間にわたり下限を下回って低迷した場合に発動する措置が設けられます。価格が著しく低迷すると、排出削減投資のインセンティブが損なわれ、制度の実効性が失われかねません。そのためGX-ETSでは、GX推進機構(排出量取引市場を運営する主体)を通じてリバースオークションを実施し、市場から排出枠を買い上げて流通量を調整する仕組みを導入します。リバースオークションとは、売り手(排出枠を余剰にもつ事業者)側から買い取り入札を募る逆オークション方式です。具体的には、GX推進機構が買い手となり、「〇〇円以上なら売却したい」という売り手の希望価格を募り、可能な限り低い価格で排出枠を買い取ります。これにより市場から一定量の排出枠が吸収(無効化)され、供給過剰が解消されることで価格が下限以上に回復することが期待されます。さらに、価格低迷が続く場合には将来の割当基準の強化(=排出枠総量の引き締め)も検討するとされています。これら上下限価格の発動要件や具体的水準については、「過度な負担の回避」「行動変容を促す価格シグナルの確保」という双方の観点を踏まえて設定される見込みです。

なお、これらの価格安定化策は2025年に成立した改正GX推進法にも盛り込まれており、制度の法的枠組みとして排出枠の上下限価格を定める権限が政府に付与されています。GX-ETSの運営主体であるGX推進機構が市場管理を行うことで、価格の極端な変動を防ぎつつも市場メカニズムによる適正な価格形成を促すことが期待されています。

5.排出量取引制度まとめ

GX-ETS第2フェーズの詳細設計では、企業の公平性や競争力、将来への投資意欲にも配慮した複合的な仕組みが検討されています。早期削減のインセンティブ付与やリーケージ防止策によって、日本の産業界が国内で継続して脱炭素化に取り組める環境を整えると同時に、研究開発投資の支援によって革新的技術の創出を後押ししています。また、価格上下限策により市場の安定性を高め、参加企業にとって計画的な排出削減と取引が行いやすい制度を目指しています。これらの施策は総合的に、2050年カーボンニュートラルに向けた移行を「成長志向型」で公正かつ確実なものとすることに資するものです。今後、制度の詳細な数値基準や運用ルールが詰められていきますが、GX-ETSは日本の気候変動対策における重要な市場メカニズムとして期待されています。

引用

ベンチマーク・グランドファザリングの割当水準の考え方等についてhttps://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/004_03_00.pdf

排出枠の割当てにおける勘案事項https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/003_03_00.pdf

第4回排出量取引制度小委員会

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0610-14a.html