GX-ETSの無償割当制度では、企業間の排出構造の違いを考慮しなければ、公平性が損なわれるおそれがあります。特に製品の品種構成や副生燃料利用、そして自家発電と外部電力購入の比率によって、同一業種内でもCO₂排出原単位や総排出量に差が生じることがあります。そのため、これら構造的な差を是正する補正措置の導入が検討されています。経済産業省の検討資料でも「品種構成や直接排出比率の違いなどによる補正が必要」とされており、各論点について制度設計の方向性が示されています

1.品種構成補正

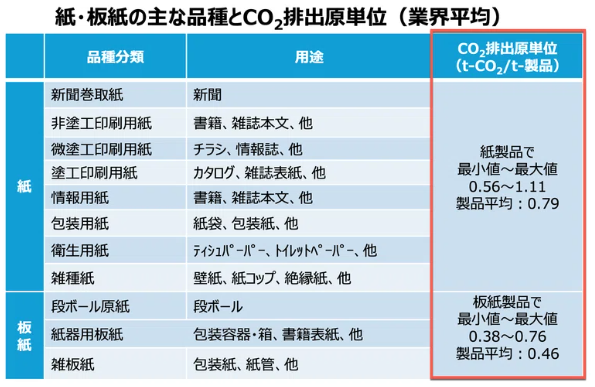

製品の品種構成が異なると、同じ製品ベンチマークでも排出原単位に差が生じます。例えば、パルプ・紙・板紙業界では、同じ製造プロセスでも板紙よりも紙(洋紙)のCO₂原単位が約2倍高い傾向があります。そのため、日本製紙連合会からは「製品種別のCO₂排出原単位が大きく異なる実態を踏まえ、品種構成による補正の導入」が強く要請されています。同様に、石油精製業や化学産業でも製品ラインナップの違いが排出強度に影響することが指摘されています。

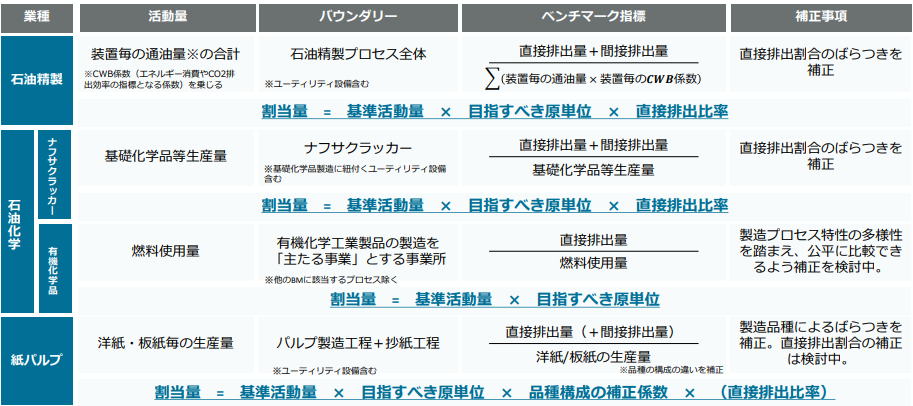

これを受け、METIの検討では品種構成補正の具体例が示されています。紙パルプ製品ベンチマークでは、まず各社のCO₂排出原単位を計算し、業界平均的な品種構成(紙と板紙の比率)を前提として排出原単位を補正する案が検討されています。品種構成の偏りによる差分を「補正係数」で均せば、真に省エネ努力による差がベンチマークに反映されやすくなります。実際、ベンチマーク式には次のように補正係数が盛り込まれる例が示されています。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/002_03_00.pdf

割当量=基準活動量×目指すべき排出原単位×品種構成補正係数×(直接排出比率)×(生産量)

ここで「品種構成補正係数」は、各社の実際の製品構成と業界平均との差を踏まえて算出します。このように「品種の構成の違いを補正」することで、公平にベンチマークを比較すると明記されています。以上のように、品種構成補正は業界ごとに異なる製品構成による原単位差を平準化するため、製造業BM検討WGなどで個別に詰められています。これにより、同業他社間で実際の排出削減努力が正当に評価されるベンチマーク設定が可能になります。

2.副生燃料補正

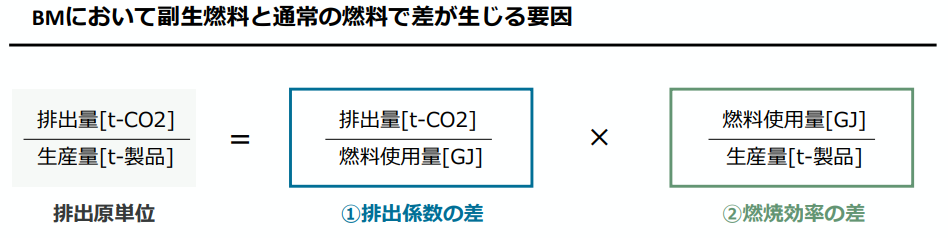

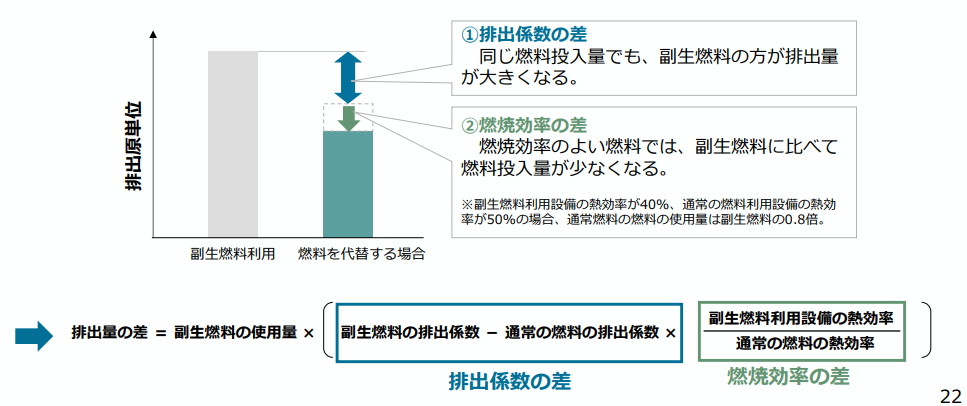

副生燃料とは、製造プロセスの副産物として発生するガスや液体燃料(例:鉄鋼高炉からの高炉ガス、製油所のオフガスなど)で、発生元以外の工程でも燃料として再利用されています。国内ではエネルギー資源が限られているため、古くからこうした副生燃料を有効活用してきました。しかし、副生燃料は一般に炭素濃度が高く、燃焼効率も低いため、同じ熱量を得るには通常燃料よりも排出量が多くなりがちです。このため、無償割当制度上の扱い次第では副生燃料利用事業者が不利になるおそれがあります。

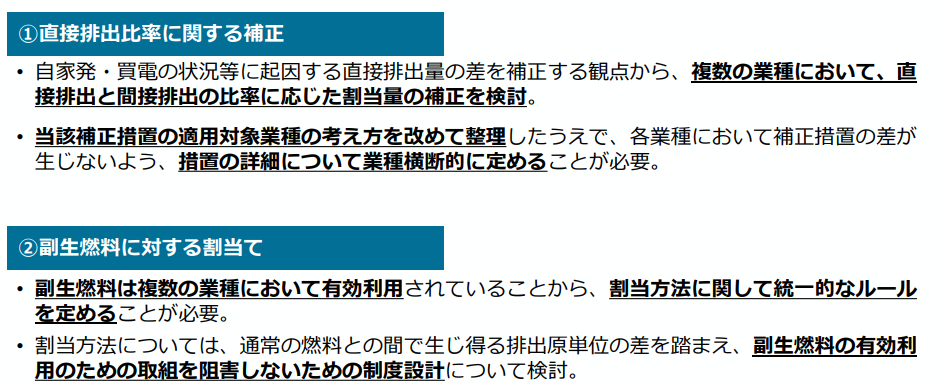

これを踏まえ、検討資料や議論では「副生燃料の有効利用を阻害しないよう、適切な割当方法を検討する必要がある」と指摘されています。具体的にはWG報告でも「副生燃料は複数の業種で有効利用されていることから、割当方法は統一的なルールを定める必要がある」「通常の燃料との排出原単位の差を踏まえ、副生燃料の有効利用を阻害しない制度設計を検討」と明示されています。このように、副生燃料の利用による不利を排除するためには、通常燃料と副生燃料の排出係数・効率差を考慮した補正が不可欠です。

具体的な手法としては、グランドファザリング方式(GF方式)を活用する案が示されています。では、BMでは捉えきれないプロセス由来排出(副生燃料燃焼による排出)について、GF方式で扱う方針が示されました。例えば高炉製鉄所から出る高炉ガスを代替燃料として使用する際、その差分排出量をGFで補助的に割り当てるという考え方です。実際、事務局案では「副生燃料使用に伴う排出差分をプロセス由来排出としてGFで割り当てる」ことや、「GFの削減率にはプロセス由来(0.3%/年)を適用し、副生燃料削減手段の限界を考慮する」といった手法が検討されています。

これらの措置により、副生燃料を活用する企業が「逆に排出枠で損をする」状況を回避します。たとえば、「副生燃料を通常燃料に代替した場合の排出量差を考慮して割当量を行う」(BMで通常燃料使用分を計算し、副生燃料分は差分をGFで補填する)ことが議論されています。また、「副生燃料の使用量や性質に応じて追加の割当量を設定し、他の事業者との公平性を確保する」方法も示唆されています。要するに、副生燃料利用の特性を考慮した補正ルールにより、有効利用を促進しつつ制度全体の公正性を保つ設計が求められています。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/004_03_00.pdf

3.直接排出比率補正

直接排出比率補正は、自家発電設備の有無や電力購入量の違いがもたらす不公平を是正するためのものです。電力を自家発電で賄う企業は燃焼による直接排出が大きくなる一方、外部から電力を購入する企業は間接排出が中心となり、同じ生産活動でも直接排出量の比率が大きく異なります。この構造的な差を放置すると、自家発事業者が無償割当では相対的に不利になる可能性があります。

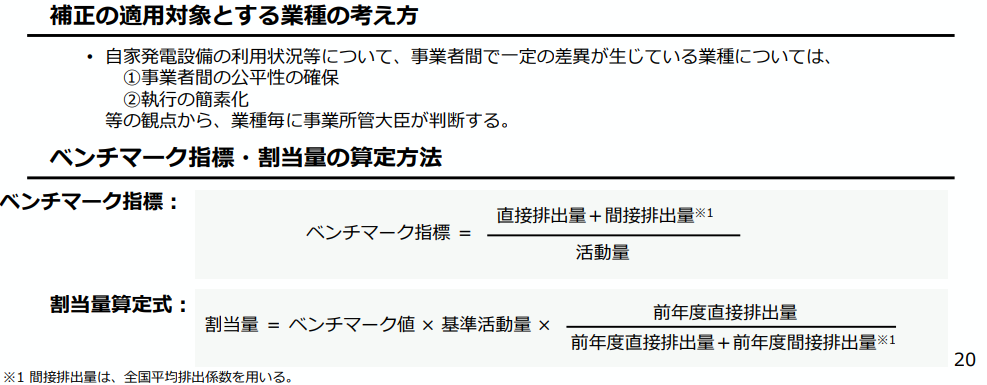

こうした問題への対応として、事務局案では「排出枠算定にあたり、まず直接+間接の合計でBM指標を設定し、最終的な割当量は事業者ごとの直接排出比率で按分する」方式が提示されました。すなわち、ベンチマーク指標は(直接CO₂+間接CO₂)÷活動量で算定し、これを基に全体の排出枠を決定した後、その排出枠を各社の直接排出割合に応じて分配するのです。こうすることで、間接電力が多い企業に対して直接排出分の枠が付与されるため、自家発有無による不公平を軽減できます。

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/004_03_00.pdf

全事業者共通の基準排出枠を定めたうえで、自家発電比率に応じて最終割当量を調整します。議論では、「直接+間接でBMを策定し、最終的な割当量は事業者毎の直接排出割合を乗じて決定する」という具体案が示されています。ただし、この方式には「自家発比率を意図的に高めて割当を増やすゲーミングが生じないか」といった懸念もあります。委員会では、その点について「モニタリングを継続し、必要なら迅速に見直す」との方針が示されました。すなわち、直接排出比率補正は、あくまで制度の公平性を高めるための措置であり、実効性を担保するためには運用時の柔軟な対応も重要とされています。

4.補正措置全体の設計方針

以上のように、GX-ETSの無償割当設計では、企業間の構造的違いを補正する複数の措置が検討されています。経産省資料では、製造業の品種構成差や副生燃料の扱いは業種ごとの特性に応じてWGで精緻化しつつ、直接排出比率と副生燃料の共通論点については小委員会で統一的に検討する方針が示されています。すなわち、「品種構成補正」は各業界で必要性に応じて調整し、「副生燃料・直接比率補正」は業種横断的なルールで対応するという役割分担です。

実運用に当たっては、公平性と実行可能性の両立が重視されています。例えば、適用対象業種や補正適用の要否は業種ごとに判断し、補正の適用範囲を明確化するとされています。また、制度開始後のモニタリングや見直し条項の整備も求められており、不都合が生じた場合には機動的に制度を改善する姿勢が示されています。最終的に、これら補正措置はGX-ETSの「公平で現実的な移行」を支える重要な要素です。企業の実態に即した補正ルールの導入により、持続可能な排出削減と経済成長の両立が目指されています。

引用

ベンチマーク・グランドファザリングの割当水準の考え方等についてhttps://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/004_03_00.pdf

排出枠の割当てにおける勘案事項https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/003_03_00.pdf

第4回排出量取引制度小委員会

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0610-14a.html