環境データの第三者保証とは、企業が開示する廃棄物処理や循環型経営に関するデータを独立した専門機関が検証し、その正確性や網羅性を担保する仕組みです。サステナビリティ推進において、排出された廃棄物量やリサイクル率などの環境データの信頼性向上は重要課題であり、第三者保証の活用によってデータの透明性・信憑性を高める動きが広がっています。

1.廃棄物データの概要と算定指標

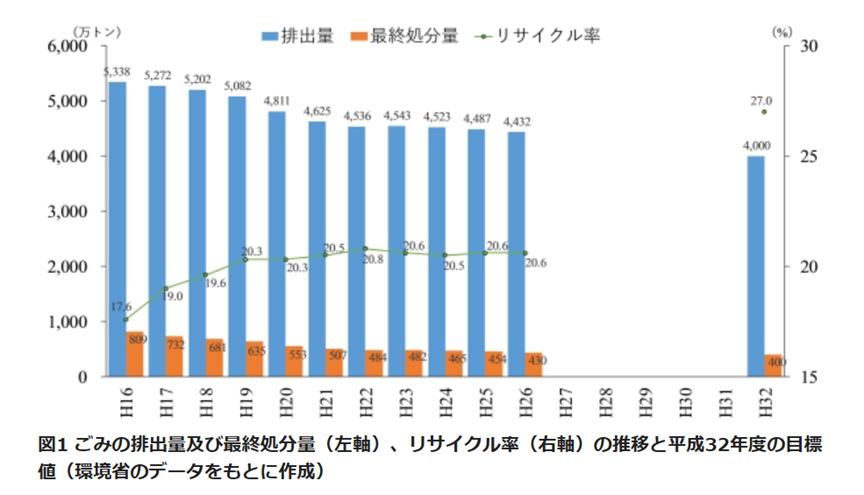

企業が管理・報告する主な廃棄物関連データには、廃棄物排出量(一定期間に排出した廃棄物の総重量)、リサイクル率(排出量に占める再資源化量の割合)や有害廃棄物(特別管理産業廃棄物)の排出量などがあります。リサイクル率は通常、廃棄物排出量に対するリサイクル量(マテリアルリサイクルされた量)の割合(%)として定義されます。例えば環境省の定義では「リサイクル率=(直接資源化量+中間処理後リサイクル量)÷ごみ排出量×100」とされており、熱回収(サーマルリサイクル)は含まれない点に留意が必要です。

有害廃棄物とは、法令上「特別管理産業廃棄物」に分類されるPCB廃棄物など処理に特別の配慮を要する廃棄物を指し、企業はその排出量を適切に把握・報告します。大手企業の環境報告では、これら指標ごとにグループ全体の数値や年度推移が示され、例えば廃棄物全排出量に占めるリサイクル率が95%を超える例も見られます。こうしたデータはGRI 306(廃棄物)などの国際ガイドラインに沿って算定・開示され、循環型経営の進捗を測る重要なKPIとなっています。

引用:https://www.nies.go.jp/kanko/news/35/35-4/35-4-04.html

2.データ報告における課題と不確実性

廃棄物データの収集・報告にはいくつかの課題と不確実性が伴います。主なポイントを以下に整理します。

事業所ごとのデータ収集

各工場やオフィスで発生する廃棄物の種類・量を網羅的に集計するには、地域や部門ごとに異なる管理体制や記録方法を統一する必要があります。しかし現場の記録精度や報告遅れなどにより、グループ全体でデータが欠落・ばらつくリスクがあります。

廃棄物分類の不統一

企業によっては事業系一般廃棄物のみを廃棄物排出量に含め、産業廃棄物や有価物は除外して報告する場合があります。このように報告範囲や分類基準が組織間で異なると、業界内でデータ比較が難しく、社内目標管理においても不整合が生じかねません。

リサイクル判定の不確実性

例えば廃棄物から回収されたエネルギー(熱回収)をリサイクルと見なすか否かは基準によって異なります。ある企業では再資源化量に含めても、別の基準では含めないことがあり、リサイクル率の算出に影響します。同様に、廃棄物処理業者に引き渡した後の処理結果(実際にリサイクルされたか埋立てられたか)について企業が詳細を把握できないケースもあり、報告値には一定の推計や前提が含まれる場合があります。

データ網羅性の問題

拠点によっては計測機器の未整備や記録漏れが発生し、一部年度のデータ欠損につながることがあります。以上のような要因により、廃棄物データには不確実性が内在します。このため、データ算定プロセスの標準化や従業員教育の徹底、第三者による検証などを通じて、データ品質を継続的に改善していく必要があります。

3.第三者保証を受ける意義

こうした環境データの信頼性向上策として有効なのが第三者保証の取得です。独立機関による客観的な検証を経たデータは、「実質的に正しく、基準に適合している」とのお墨付きを得ることになり、その信頼性の証明となります。第三者保証付きの情報開示はステークホルダーに対して企業のデータが信頼に足るものである安心感を与え、ひいては企業に対する評価や信用力の向上につながります。特に投資家や顧客はサステナビリティ情報の正確性を重視しており、保証付きデータは気候変動や循環型経営への取り組み評価において高く評価されます。

評価機関

例えばCDP(気候変動や水資源などに関する情報開示プログラム)では、温室効果ガス排出量や環境パフォーマンス指標の第三者検証・保証を「環境報告におけるグッドプラクティス」として強く推奨しており、実施企業に加点する仕組みがあります。第三者保証の有無や範囲はCDPスコアやDJSI(ダウ・ジョーンズ持続可能性指数)など外部評価にも直接影響し、最高評価を得るにはデータの網羅的な保証が必要とされるケースもあります。さらに、保証プロセスを通じて社内のデータ算定方法や内部統制プロセスが点検されることで、データ管理体制の強化や算定精度の向上にも寄与します。第三者保証は単なるコストではなく、ESG開示の質を高め企業価値を向上させる重要な投資と位置付けられてきています。

4.保証プロセスと採用される基準

第三者保証のプロセスは、財務監査に類似した厳格な手順に則って進められます。一般的にはまず保証範囲や対象指標(例えば廃棄物総排出量、リサイクル率、有害廃棄物量など)を企業と保証人(第三者機関)で合意し、適用する基準や検証水準(限定的保証か合理的保証か)を定めます。

続いて保証人は計画策定を行い、データの算定方法や内部管理プロセスをレビューした上で、重要な拠点や記録のサンプリング検証を実施します。具体的には、各事業所から報告された廃棄物発生量の元帳やマニフェスト(産廃管理票)を抽出し、数量が証憑と一致するか、分類や再資源化の判定が社内規定・ガイドラインに沿って行われているかをチェックします。必要に応じて現場への聞き取り調査や追加データの照会も行い、算定過程や集計シートの再計算を通じてトレーサビリティと整合性を確認します。

こうした検証作業を経て、指摘事項があれば企業側でデータを修正・改善し、最終的に保証人が「検証意見書」または「第三者保証報告書」を発行します。その中で、対象データが所定の基準に照らして適正である旨(限定的保証の場合は「問題がないと信じるに足る限定的保証結論」)が表明されます。

第三者保証の基準

第三者保証に際して採用される主な基準としては、会計士協会系のISAE 3000(国際保証業務基準)があります。ISAE 3000は財務情報以外のサステナビリティ情報全般の保証に用いられる国際基準で、保証プロバイダー(監査法人等)はこの基準に則り手続を実施します。

また、温室効果ガス排出量の保証にはISAE 3000に加えてISAE 3410(GHG情報の保証に特化した基準)がよく用いられます。さらに、英国のAccountAbilityが策定したAA1000AS(AccountAbility Assurance Standard)はステークホルダー・エンゲージメントの側面も重視した非財務情報保証の標準として知られ、監査法人以外の検証機関(例えば認証機関やコンサル会社)が採用することがあります。環境分野に特化した規格ではISO系列のISO 14016:2020(環境報告の保証に関するガイドライン)も整備されており、環境報告書に含まれる情報の保証手法について指針を提供しています。このほか、GHG検証にはISO 14064-3(温室効果ガスの検証・妥当性確認要件)や、日本国内では温室効果ガス排出量算定に関する検証ガイドライン等も参照されています。

GRIスタンダード(GRI 306 廃棄物など)は保証のための基準ではありませんが、データ算定の前提となる開示基準として保証人が参照し、企業がその基準に沿って適切に廃棄物データを計上しているかを確認します。総じて、第三者保証には国際的に認知された標準や基準が用いられ、これにより保証結果の信頼性と受容性が担保されます。

5.日本企業の代表的事例

日本企業でも、環境データの第三者保証を受ける動きが広がっています。以下に代表的な事例をいくつか挙げます。

明治ホールディングス

2023年度の日本国内における産業廃棄物排出量データについて、第三者保証報告書を取得しています。これにより自社の廃棄物排出量データの信頼性を高め、ステークホルダーへの説明責任を果たしています。

参考:https://www.meiji.com/sustainability/harmony/circulation_type/

住友商事株式会社: 2023年度の環境パフォーマンス指標のうち主要な項目について、保証を取得し、公表しています。実際に、住友商事のサステナビリティサイトでは、保証対象項目に☆印を付し、対応する「独立した第三者保証報告書」を公開しています。

参考:https://sumitomocorp.disclosure.site/ja/themes/18

このほかにも、丸紅株式会社が環境データ(温室効果ガスや廃棄物発生量等)に対し保証を受けている例や、東レ株式会社が一部サプライチェーン排出量について保証を取得した例など、数多くの企業で第三者保証の事例が見られます。いずれの企業も、保証内容(保証範囲や対象データ、保証機関名)をサステナビリティレポートやWebサイトで開示することで、データの信頼性をアピールしています。

6.今後の展望と循環型経営における第三者保証の役割

昨今、サステナビリティ情報開示を取り巻く規制動向は急速に変化しており、第三者保証の重要性は一層高まる見通しです。欧州連合(EU)では企業サステナビリティ報告指令(CSRD)により、大企業に対してサステナビリティ報告およびその保証が段階的に義務付けられる予定です。また国際会計基準審議会(IASB)の下部組織であるISSBが策定した気候関連財務情報開示基準(IFRS S2)なども普及が進めば、開示情報の信頼性確保のため保証の実施が事実上求められると考えられます。日本国内でも、2024年に発足したサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が国際基準を踏まえた開示基準を整備中であり、将来的に非財務情報の保証が制度的に求められる可能性があります。現状、日本企業に法的な保証義務はありませんが、このようなグローバル潮流を受けて、自発的に第三者保証を導入する企業は確実に増えています。

循環型経営の分野でも、第三者保証は不可欠な役割を果たすでしょう。サーキュラーエコノミーへの移行を掲げる企業は、廃棄物削減や資源循環の成果を定量的に示す必要がありますが、そのデータに対するステークホルダーの信頼を得るには客観的な裏付けが重要です。第三者保証によって、例えば「最終処分量ゼロ」や「リサイクル率○○%」といった成果が誇張なく事実であることが保証されれば、投資家や取引先も安心して評価に織り込むことができます。また、保証プロセスを通じてデータの課題(測定漏れや算定ミスなど)が発見されれば、企業はそれを契機に内部プロセスを改善し、一層のパフォーマンス向上につなげられます。今後は気候変動分野だけでなく、資源循環・廃棄物分野においても第三者保証のニーズが高まると予想されます。第三者保証は、企業の循環型経営に関するコミットメントを裏付ける信頼の基盤として、ステークホルダーとの橋渡し役を担い、持続可能な社会への転換を支える重要な仕組みとなっていくでしょう。