JCM(Joint Crediting Mechanism、二国間クレジット制度)は、日本とパートナー国が協力して温室効果ガス(GHG)の排出削減・吸収に取り組み、その成果に応じてクレジットを発行する制度です。本記事では、JCMの仕組みやメリット、導入事例、そしてGX-ETS(GXリーグにおける排出量取引制度)との関係について解説します。

※令和7年7月2日に経済産業省 GXグループにて発表された「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」を反映した内容は下記記事となります。

1. JCMの仕組み

JCMの仕組みについて解説します。

JCM施策

JCMは、日本が2050年カーボンニュートラル実現に向け推進する施策の一つで、2013年にモンゴルとの協定締結を皮切りに開始されました。以降、日本はアジアを中心にアフリカや中南米も含め2025年5月現在で29か国とJCMの二国間協定を結んでおり、今後さらに新規パートナー国の開拓を進める方針です。この制度では、日本とパートナー国が共同実施したGHG削減プロジェクトによって生じた排出削減量を両国で分け合いクレジット化します。具体的には、JCMクレジットは削減策を講じなかった場合の想定排出量(リファレンス排出量)とプロジェクト実施後の実排出量との差分として定義され、その差分に相当するクレジットが発行され日本と相手国に配分されます。

引用:https://www.env.go.jp/content/000297983.pdf

JCMはパリ協定下の国際的な市場メカニズムとして位置づけられており、第6条に規定される協力的アプローチ(Article 6.2)に該当します。すなわち、海外で削減した排出量をクレジットとして他国に移転し、自国の削減目標達成に活用できる仕組みです。ただし同じ削減分を両国が二重に計上しないよう、クレジット移転量は排出削減を実施した側の国の排出総量に上乗せするという「相当調整」と呼ばれるルールが適用されます。このルールにより、JCMで創出された削減分は移転先(日本)の実績としてカウントされる一方、排出削減を提供したパートナー国側ではその分を差し引く調整が行われ、両国のNDC(各国自主削減目標)に公正に反映されます。

2. JCMのメリット

クレジットをインセンティブとして脱炭素投資を促進するJCMには、多くのメリットがあります。

経済効率的なGHG排出削減の実現

気候変動対策は地球規模で取り組むべき課題であり、削減する場所を問わず大気中のCO2削減効果は同じです。しかし日本国内では既にエネルギー効率向上や再エネ導入が進み、さらなる削減には高いコストがかかります。一方、途上国では比較的低コストで排出削減が可能な場合が多く、コストが高い国で無理に削減するよりも低コストでできる国で削減した方が経済的といえます。JCMはこうした国際間の削減コスト格差を活用し、地球全体のGHG削減を効率的に実現できる仕組みです。

パートナー国の持続可能な発展への貢献

JCMはパートナー国に先進的な脱炭素技術や設備を導入する契機となり、エネルギー効率化や再生可能エネルギー普及、森林保護などを通じてGHG排出量を抑制します。これにより各国のNDC達成にも寄与し、経済成長と排出削減の両立に貢献します。同時に、日本との協働プロジェクトを通じて現地の持続可能な開発(SDGs達成など)を後押しし、国際的な協力関係の強化にも繋がります。

日本のNDC達成への活用と国際貢献の可視化

JCMによって創出されたクレジットの一定割合は相手国とシェアされ、日本が取得した分は自国の削減目標達成に充当することが可能です。これにより日本は国内だけでなく国外での削減分も柔軟に活用でき、NDC達成に向けたコスト効率の向上と政策オプションの拡大が期待できます。また、二国間協力の成果がクレジットという形で定量化されることで、パートナー国との信頼関係構築や、日本の国際貢献を可視化できるという利点もあります。

こうしたメリットを背景に、日本政府は2030年度までにJCMを通じて累計約1億トンCO2の排出削減・吸収量を確保する目標を掲げており、官民による制度拡充が進められています。JCMはグローバルなGHG削減努力を支援しつつ、自国の気候目標達成にも資する一石二鳥のスキームと言えるでしょう。

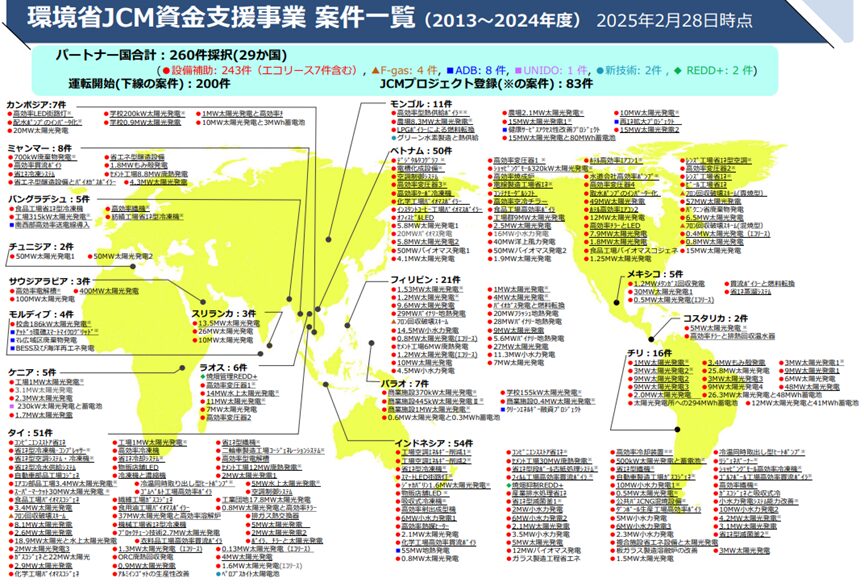

3. JCMの導入事例

JCMでは現在、電力の低炭素化、省エネルギー、廃棄物管理、森林保全、交通インフラ整備など多岐にわたる分野でプロジェクトが実施されており、パートナー国のGHG排出削減だけでなくSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも貢献しています。2024年5月末時点で、JCMプロジェクトは世界で270件以上が実施または検討されており、そのほとんどが日本政府の資金支援によるものです。以下にその一部の事例を紹介します。

インドネシア

セメント工場での廃熱発電導入 – インドネシアのセメント工場において、これまで大気中に廃棄されていた大量の排熱を回収・発電に利用する大規模設備がJCMプロジェクトとして設置されました。日本側の実施主体はJFEエンジニアリングであり、未利用エネルギーの活用によって年間約15万トンのCO2排出削減効果を生み出し、クレジット発行量も大きいプロジェクトとなっています。

ケニア

製塩工場への太陽光発電導入 – ケニアでは、製塩工場の敷地に太陽光発電システムを導入し、工場が使用する電力の一部を置き換えました。これにより平常時の系統電力および停電時のディーゼル自家発電の使用を削減し、CO2排出削減に寄与しました。このプロジェクトはケニア企業と日本のパシフィックコンサルタンツ株式会社が協働して実施したもので、SDGs目標7「エネルギーをみんなにクリーンに」や目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」への貢献も報告されています。また、ケニア政府がNDCで掲げる再生可能エネルギー拡大目標の達成にも寄与しており、JCMによる好例となっています。

この他にも、タイにおける送電網の電圧制御最適化実証によって送電ロスを減らし約200トンのCO2削減効果を確認した事例など、JCMには様々なプロジェクトがあります。それぞれの案件で得られた知見は、パートナー国の脱炭素政策強化や関連技術の普及にも役立っており、JCMは両国にメリットをもたらす協力枠組みとなっています。

4. GX-ETSとの関係

GX-ETS(GXリーグ排出量取引制度)は、日本国内で2023年度から試行が始まった自主参加型の排出量取引市場です。JCMクレジットは国際的な制度にもとづくものですが、日本の国内制度においても活用可能となっており、企業が取得したJCMクレジットはGX-ETSにおいて自社の排出量と相殺(オフセット)することが認められています。これは企業にとって、海外で創出した削減クレジットを用いて国内の排出削減目標を達成できることを意味します。

適格カーボンクレジット

実際、JCMクレジットは「適格カーボンクレジット」の一つとして位置づけられており、改正地球温暖化対策推進法(温対法)に基づくGHG排出量報告やGX-ETS上での目標達成手段に利用できると定められています。2025年改定の地球温暖化対策計画にも、JCMを構築・実施し2030年度までに累計1億トン程度の排出削減・吸収量を確保する目標を掲げること、さらに官民連携でパートナー国を約30か国まで拡大する方針が盛り込まれています。2026年度以降にGX-ETSが第2フェーズへ移行して本格稼働すると、JCMクレジット活用の機会は一層拡大していく見通しです。さらに、JCMクレジットの市場流動性を高めるため、その取引を東京証券取引所で実施することも検討されており、企業が参加しやすい環境づくりが進んでいます。

5. まとめ

世界的な気候目標を達成するには、一国だけでなく各国が協力して排出削減に取り組むことが不可欠です。その意味でJCMは日本が主導する大きな国際貢献の枠組みと言えます。これまでJCMは政府主導で進められてきましたが、今後は民間部門が果たす役割の拡大が期待されており、GX-ETSの本格稼働と相まってJCMの果たす役割は一段と重要になるでしょう。JCMをより広く普及・拡大していくには、制度運用の手続きが複雑で人材・時間・費用の負担が大きいという課題の克服も求められます。官民連携による取組強化でこうした課題を解消しつつ、JCMを通じた国際協力を発展させることで、持続可能な形でのGX(グリーントランスフォーメーション)推進に大きく貢献していくことが期待されます。

参考文献

日本のNDC(国が決定する貢献)

外務省-二国間クレジット制度(JCM)

環境省JCM資金支援事業 案件一覧