SHIFT事業による工場・事業場脱炭素化の成功事例と補助金活用ノウハウ、設備更新・運用改善の実践手法について本記事では解説します。また、東京都排出量取引制度の概要と業種別ベンチマーク、Scope1・2削減戦略と外部クレジット活用策について本記事では解説します。これにより企業のGX-ETS対応を強化し、2030年目標達成に向けたロードマップ策定を後押しします。

環境省の「SHIFT事業」では、工場・事業場の電化・燃料転換・廃熱回収・運用改善などの先進的施策導入を支援し、CO₂排出量削減のロールモデル創出を目指しています。本稿では、SHIFT事業で支援された国内事例や参考となる国内外事例を取り上げ、背景・課題・施策・成果・今後の展望を示します。サステナビリティ推進部門では、ここで紹介する各事例をベンチマークし、自社の施策設計や導入・展開の参考にできます。また、SHIFT事業の制度(診断支援+設備更新支援)を活用すれば、第三者機関による現状診断を踏まえた最適な改修計画立案や、補助金獲得による投資リスク低減が可能です。

※令和7年7月2日に経済産業省 GXグループにて発表された「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」を反映した内容は下記記事となります。

1. SHIFT事業採択事例

SHIFT事業採択事例について解説します。

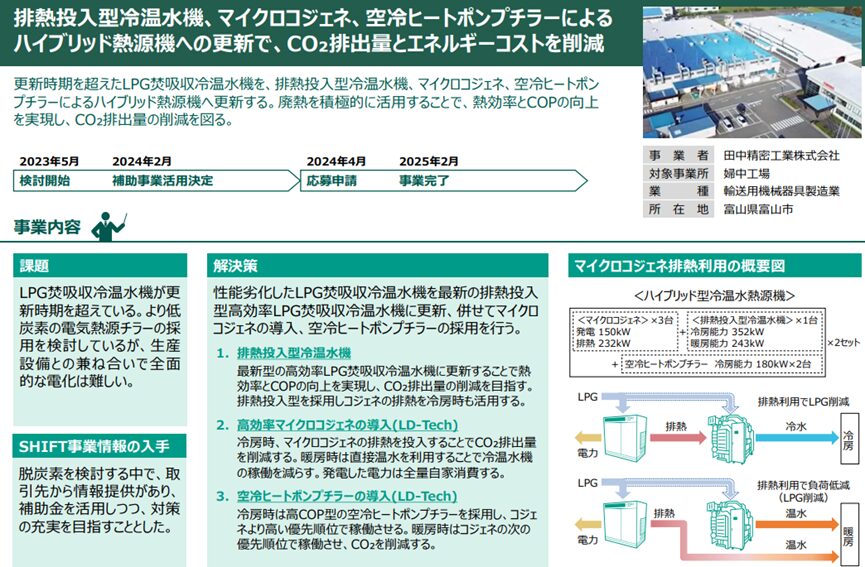

田中精密工業(輸送用機械製造業)

富山県の輸送用機械部品工場では、老朽化したLPG焚き吸収冷温水機の更新時期を迎えていました。一方で全面電化は生産設備との兼ね合いで難しく、重油に匹敵するCO₂排出が問題でした。取引先からの要請もあり、SHIFT事業の設備更新支援Aを活用して省CO₂対策を計画しました。

引用:https://shift.env.go.jp/files/navi/precedent/2024casestudy_shift.pdf

施策

既存のLPG吸収機を最新型の「排熱投入型高効率LPG吸収冷温水機」に更新し、廃熱利用で熱効率を向上させました。また、工場規模に合った小型マイクロコジェネレーションシステム(合計発電150kW)を3台導入し、発電時の排熱を冷温水機や暖房に再利用しました。さらに冷房時には高COPの空冷ヒートポンプチラー(総冷房352kW)を優先運転させ、ピーク電力を削減します。これらハイブリッド熱源機の構築により、余熱を有効活用して全体効率を高めました。

成果

導入前5,291t-CO₂/年だった工場全体排出量は、目標年度で5,062t-CO₂と4.3%削減できる計画です(主要熱源系統では51.1%削減)。表面上の削減量は230t-CO₂/年ですが、エネルギーコストも年間約1,720万円低減され、投資回収期間を短縮しました。まさにSHIFT事業を活用し、省エネ診断を受けた上で設備更新を実施することで、効率的な脱炭素化が達成されています。代表者は「補助金を活用し、設備更新によって2030年度目標(2019年比46%削減)達成に近づいた」とコメントしています。

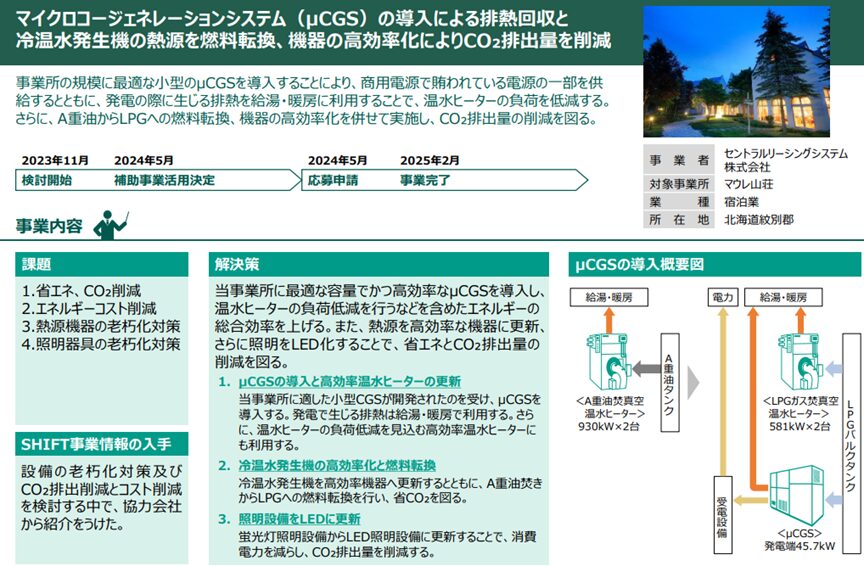

セントラルリーシングシステム(宿泊業)

北海道の温泉宿泊施設では、老朽化した重油ボイラー・冷温水発生機が高CO₂排出源となっていました。エネルギーコスト削減と省CO₂化が喫緊の課題であり、診断支援機関の提案でSHIFT事業を活用しました。

引用:https://shift.env.go.jp/files/navi/precedent/2024casestudy_shift.pdf

施策

宿泊施設に最適な小型マイクロコージェネレーション(μCGS、発電端45.7kW)を導入し、発電排熱を給湯・暖房に活用。これにより消費電力の自家発電比率を高めました。同時に、A重油焚き温水ヒーターを高効率LPG焚き機に更新、また冷温水発生機を高効率型へ更新してLPG燃料に転換しました。照明もLEDに更新し、消費電力を低減しました。

成果

敷地全体でCO₂排出量は年間978tから759tとなり、22.4%削減できる計画です。導入に伴いエネルギーコストは年間約593万円削減でき、補助金による投資回収年数は約17年と見込まれています。燃料をLPGに転換したことでスス発生が減り、伝熱面の効率低下防止にもつながりました。担当者は「補助金活用で高効率CGSと燃料転換を導入でき、照明LED化も一緒に実施できた」と評価しています。診断結果を踏まえた包括的な設備更新で大幅な削減を実現した例であり、他の温泉旅館や大型施設でも参考になるでしょう。

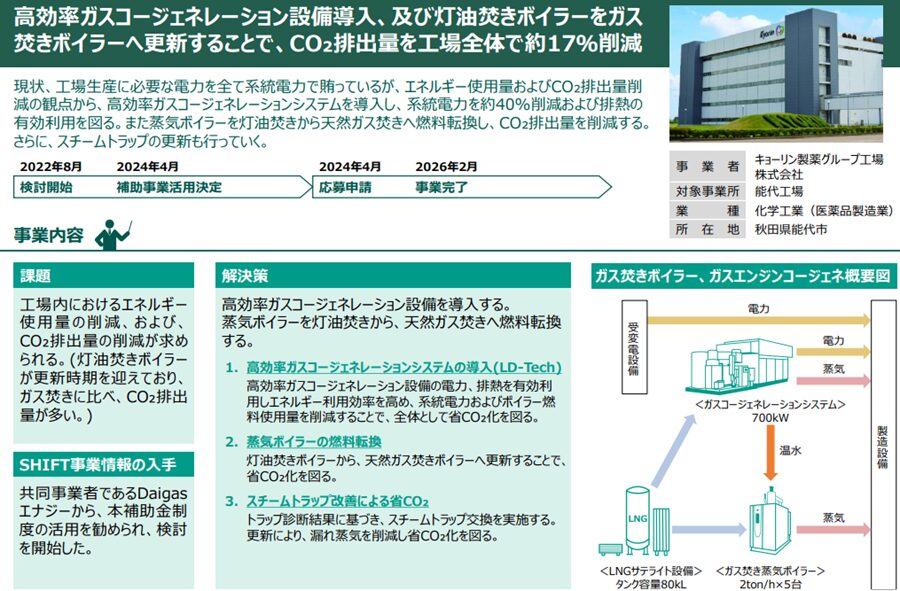

キョーリン製薬グループ工場(化学・医薬品製造業)

秋田県の医薬品製造工場では、工場全体の電力を系統電力に依存し、5台の灯油焚きボイラーがCO₂多排出源となっていました。CO₂排出量削減のため、大阪ガスなどからの情報提供でSHIFT事業を活用して大規模な設備更新を決定しました。

引用:https://shift.env.go.jp/files/navi/precedent/2024casestudy_shift.pdf

施策

700kW級の高効率ガスエンジンコージェネシステムを導入し、系統電力比率を約40%削減。発電排熱は工場内暖房や給湯に利用します。同時に、灯油ボイラー(蒸気2t/h×5台)を天然ガス焚きボイラーへ燃料転換しました。さらに、スチームトラップ診断に基づき老朽トラップを更新し、漏れ蒸気を低減しました。

成果

工場全体のCO₂排出量は7,366tから6,045tへ約17.9%削減する計画です。ガスコージェネ導入で216t、ボイラー転換で1,063t、トラップ改善で43tの削減効果が見込まれています。エネルギーコストは年間約5.66億円削減でき、補助金適用後の投資回収は約6.9年となります。昼間の発電でデマンドカットが可能となり、夏冬のピーク電力対策にも寄与しています。SHIFTによる大規模補助金(10,000万円)を活用した攻めの改修で、グループ目標(2030年度までに2015年度比46%削減)に向け大きく前進できました。

2. 国内参考事例

合わせて国内事例について解説します。

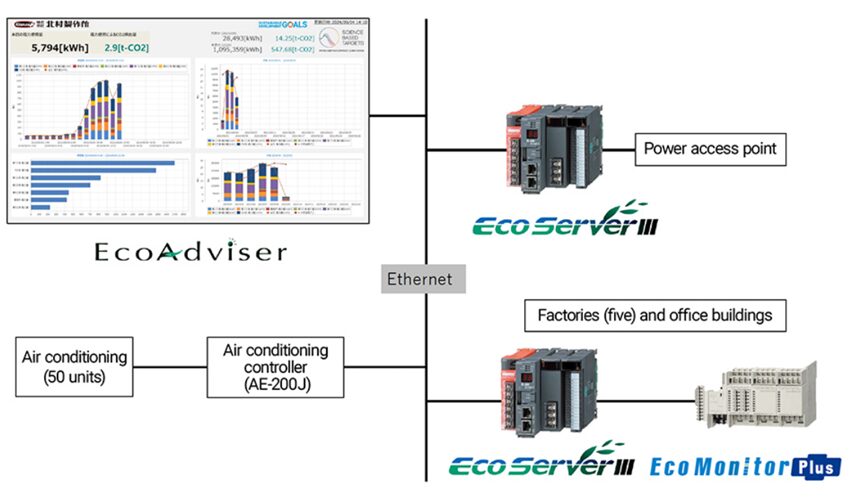

キタムラ製造(アルミ車体製造業)

新潟県のトラック車体メーカー・キタムラ製造では、工場・事務所10棟を対象に電力使用の見える化と空調制御の自動化システムを導入しました。三菱電機の省エネサポート装置を用い、各建屋の消費電力をリアルタイム監視します。設定した使用量の90%を超えると空調制御を自動調整し、従来の警報対応より省エネ効果を高めました。

引用:https://www.mitsubishielectric.com/fa/ourstories/042/pdf/case_kitamuraseisakusho.pdf

成果

エネルギー使用量の可視化と自動制御により、CO₂排出量を年間約90t削減しました。設備投資の回収は1年以内と短期に達成し、従業員への節電意識喚起にもつながっています。自社のカーボンニュートラル推進部門は「建屋単位でのエネルギーマネジメントが、顧客からのサプライチェーンCO₂報告要請にも有効」と述べており、設備改修だけでなく運用改善のDX的取組が効果を発揮した事例です。

3. 海外参考事例

合わせて海外参考事例について解説します。

Volvo Cars(スウェーデン)

スウェーデンのスコーヴデにあるボルボ車のエンジン工場は、暖房用エネルギーを全量再生可能源に切り替え、2018年1月から気候中立工場となりました。同工場では廃棄物焼却やバイオマス、リサイクル燃料から生成される熱を導入し、電力も既に再エネ化されています。ベルギー・ゲント工場では2016年に地域暖房システムを導入し、CO₂排出を40%削減(約1万5,000t/年)する成果も得ています。

成果と展望

この成果は、工場のエネルギー効率化を最優先とした上で「使うエネルギーは再生可能由来とする」という戦略の成功例です。ボルボは2025年までに全世界生産拠点を気候中立化する計画であり、同工場の知見は他拠点への水平展開に活用されています(例えば既存の電力100%再エネ調達に加え、他工場でも都市廃棄物などの再エネ熱利用が検討されています)。

General Motors(米国)

米国のGMは、自社の組立工場3拠点(ミシガン州2拠点・ミズーリ州1拠点)の電力需要を支援するため、アーカンソー州の大規模太陽光発電所(出力180MW)との15年PPAを締結しました。同社は以前から、2025年末までに全米工場の電力を再生可能電力で賄う目標を掲げており、今回の契約は最大規模の再エネ調達事例となりました。

成果と展望

このPPAにより、3工場への供給電力分を間接的に再エネ化し、ガソリン車→EVシフトを加速する取り組みを支えます。結果的に、GMは自動車業界最大規模の再エネ電力調達量(米国11州の17施設から)を実現しました。同様の手法は他業界でも応用可能で、海外の完成車工場や大型製造拠点でも再エネPPAや自家発電導入がベンチマークとして参照されます。

引用:https://news.gm.com/home.detail.html/Pages/news/us/en/2024/aug/0815-newportsolar.html

Colgate-Palmolive(ギリシャ)

ギリシャ・アテネ郊外のコルゲート工場では、屋上にソーラー熱温水システムを導入しました。既存ボイラーに統合できる設計で生産を止めずに設置可能とし、工場の給湯熱源を太陽熱で賄います。

成果

新システムにより年間約39トンのScope1排出が回避でき、投資回収も短期間と試算されています。この事例は、熱源改修だけでなく再生可能熱(ソーラー熱)の導入が工場運用とシナジーを生む好例です。国内工場でも給湯・蒸気用ボイラーがある場合、太陽熱や地中熱の併用でコスト削減・CO₂削減の両立を目指せます。

引用:https://www.renewablethermal.org/cp-absolicon-case-study/

以上のように、各工場では設備更新・燃料転換・廃熱回収といった物理的対策に加え、省エネ診断やDX化による運用改善が組み合わされています。SHIFT事業の支援事例では、国家目標に沿った具体的な数値目標の設定や、支援診断機関による計画策定支援を経て補助金を活用することで、事業採択の加点や計画の実現性向上を図っています(SHIFT制度概要)。サステナビリティ推進室では、これら事例を他社ベンチマークとして分析し、自社の2030/2050年目標達成に向けた施策設計・実装に活かすことが期待されます。