本記事では、石油精製・鉄鋼業の燃料燃焼/プロセス排出と、化学(石油化学・ソーダ・カーボンブラック)および紙パルプ産業の高電力・バイオマス系排出を対象に、Scope1・Scope2の排出構造と政府ベンチマーク制度の基準排出原単位、最新排出実績の推移、削減技術(水素還元製鉄、CCUS、省エネ・燃料転換など)の導入状況と課題、実務担当者が取るべき対応ステップを解説します。

※令和7年7月2日に経済産業省 GXグループにて発表された「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」を反映した内容は下記記事となります。

1. 石油精製業および鉄鋼業の排出量

排出量取引制度の詳細設計に向けた検討では、製造業の主要業種(石油精製、鉄鋼、化学、紙パルプ、セメント、石灰製造等)の排出原単位(基準排出原単位)を検討対象としている。この業種別ベンチマークは、業種内の上位X%水準の排出原単位を目指す設定とする方針が示されている。以下に石油製精業と鉄鋼業の排出実態と排出原単位の動向を概説する。

石油精製業の排出特性

石油製品(原油)を精製してガソリンや軽油などを製造する過程では、多量の燃料燃焼および一部プロセス(蒸留塔の加熱、蒸気生成、余剰ガスのフレア焼却など)によって直接CO₂を排出する。これがScope1排出量となる。さらに、製油所で使用する電力・蒸気はScope2排出量に相当する。日本の石油精製業界(石油連盟集計)におけるCO₂排出量は、2021年度に約3,236万トンと報告されている。これは産業部門全体(約3億8,637万トン)の8%強に相当し、業界の主要排出源である。石油精製業のCO₂排出原単位(投入エネルギーあたり)も改善傾向にあり、2021年度の排出原単位は約21.73 kg-CO₂/kl(原油換算キロリットル)であった。これは2020年度の22.27 kg-CO₂/klから約0.5ポイント改善していることを示す。

企業事例でも高いエネルギー消費量が示されている。たとえば出光興産の連結データでは、石油精製部門のGHG排出原単位は2023年度で約0.036トン-CO₂e/バレルである。製油所はエネルギー多消費産業に位置づけられ、最新鋭の省エネ設備導入や代替燃料活用で効率化が進められている。しかしなお高温加熱炉の排熱や圧縮機・ボイラ燃料から大量のCO₂が発生し、Scope1排出量は大きい。また、精製過程で生じる水素製造(天然ガス改質)や付随する燃料消費もCO₂を生む。Scope2としては外部からの電力・蒸気購入があり、精製所では自家発電設備で一部を賄うものの、外部電力源の脱炭素化が進めば間接排出削減につながる。業界全体では2030年に2013年度比30%以上削減を目指す行動計画が掲げられており、省エネの積極的導入やCO₂回収技術の導入が検討されている。

参考:https://www.idemitsu.com/jp/sustainability/data/index.html

鉄鋼業の排出特性

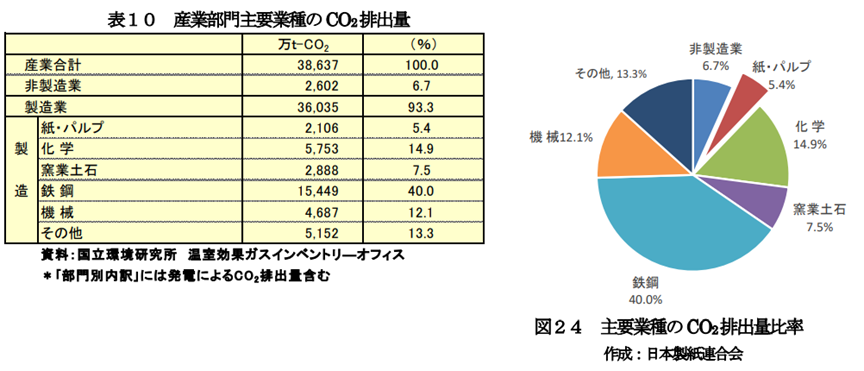

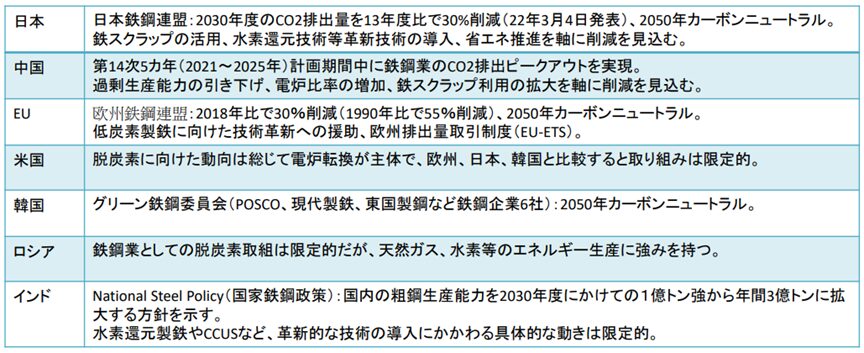

鉄鋼業は製造業の中で最大規模のCO₂排出源であり、日本の産業部門全体の約40%にあたる。2021年度の鉄鋼業CO₂排出量は約1.54億トンと推定され(産業全体3.8637億tの40.0%)、国内製造業のCO₂排出量の4割弱を占める。Scope1排出の主体は高炉・転炉工程での炭素燃料(コークスや石炭)燃焼および鉄鉱石の脱炭酸反応である。特に高炉から生じる原料起源CO₂と燃焼起源CO₂が大半を占める。電気炉(EAF)製鋼でも天然ガスなど燃料燃焼でCO₂を発生させるが、電炉製鋼は製鋼用電力消費も多く、その電力起源CO₂はScope2に含まれる。日本の鉄鋼メーカーはプロセス排出が全体排出の9割以上を占めるとされ、電力起源は比較的少ないとされる。OECD諸国の中で日本は高炉と電炉を併用する方式をとり、エネルギー効率は比較的高いものの、それでも年間1億トン超のCO₂排出が生じている状況である。

参考:https://www.jpa.gr.jp/file/release/20230620113515-1.pdf

鉄鋼業界では電炉比率の向上や高炉工程の省エネ化、水素還元製鉄技術の研究開発が進む。転炉工程の熱回収や製鋼プロセス効率化により現状でも排出原単位は改善傾向にある。一例として、世界の鉄鋼業で見られるように電炉比率が高いとCO₂原単位が低くなるが、日本も電炉比率の増加や副生水素の活用、スクラップ利用拡大で低炭素化を図っている。具体的な排出原単位の国際比較としては、「日本鉄鋼連盟」によると2030年度までに2013年度比30%削減を目指しており、高炉技術の改善やCO₂回収利用を検討している。国内環境省資料によれば、鉄鋼業のプロセス由来CO₂排出係数は1トンの粗鋼当たり約2~2.3トン程度とされ、同業界内の上位企業の水準を今後ベンチマークとして設定する方向である。スコープ2の削減策としては自家発電設備の高効率化や再エネ調達などが検討されており、これらの取組で電力由来排出量の低減も期待される。

参考:https://coal.jogmec.go.jp/content/300377649.pdf

2. 化学工業・紙パルプ業の排出量

製造業ベンチマーク検討WGでは、化学工業(石油化学、ソーダ、カーボンブラック)および紙・パルプ業も主要対象業種に含まれている。以下に各業種の特性と排出原単位の動向を解説する。

石油化学工業(石油化学、ソーダ、カーボンブラック)

石油化学業界では、主にエチレン、プロピレンなどの石油化学製品を製造するプロセスから排出される。Scope1排出は、ナフサクラッカーや蒸気改質装置など高温加熱工程での燃料燃焼およびプロセス起因のCO₂(たとえば水素製造過程でのCO₂)である。Scope2排出は工場で消費する電力と蒸気に起因する間接排出であり、製造プラントの大規模電力需要分が含まれる。出光興産グループのデータ例では、石油化学工場のGHG排出原単位(エチレン換算生産量当たり)が2023年度に約0.977トン-CO₂e/トンと報告されている。これは同社の最新データであり、石油化学業界全体ではプラントの熱効率改善や副生水素活用、省エネ投資が進められているものの、依然高温反応炉による大きなCO₂排出があることを示す。

参考:https://www.idemitsu.com/jp/sustainability/data/index.html

ソーダ工業(苛性ソーダ製造)

塩水電解で生産される苛性ソーダ(カセイソーダ)の製造過程で消費する電力が主なCO₂源となる。さらに、苛性ソーダ製造に伴い副生する石灰(CaO)の供給には石灰石の焼成が必要であり、この石灰石脱炭酸反応も間接的にCO₂排出要因となる。Scope1では塩水電解用の発電所や石灰焼成炉からの燃料燃焼排出、Scope2では電解プラントの電力消費がカウントされる。具体的な排出原単位数値は公表例が限られるが、塩水電解は一般に電力集約型であり、電力の低炭素化が鍵となる。

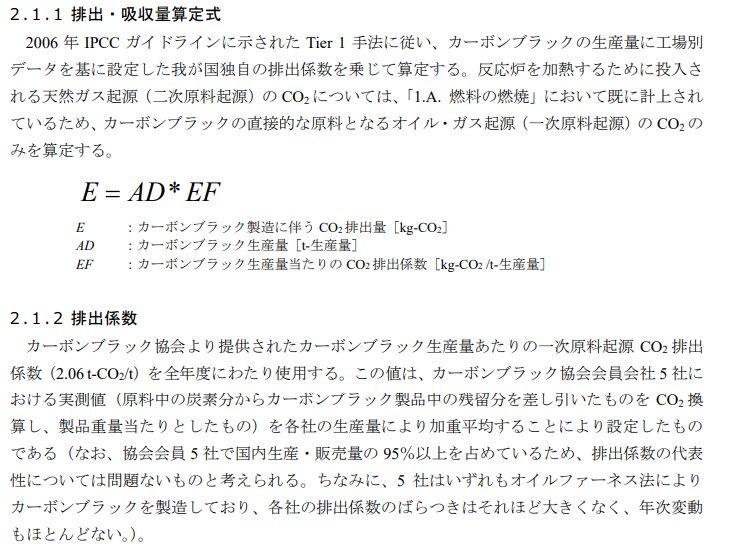

カーボンブラック製造業

石油製品の副生成物(オイル)や天然ガスを不完全燃焼させるファーネスブラック法でカーボンブラックを生産する。このプロセスは炭素燃料の熱分解・酸化であり、投入原料中の炭素の大部分がCO₂となって排出される。環境省資料によれば、カーボンブラックの生産量当たりCO₂排出係数は重油原料1トン当たり約2.06トン-CO₂と設定されている。これは協会提供データの加重平均値で、原料中の炭素量から製品残留分を引いた値を製品重量で割ったものである。Scope1排出が全排出の大部分を占め、Scope2排出は主に製造プラントの電力消費である。国内生産量は縮小傾向にあるものの、CO₂原単位はファーネスブラック法に基づく熱分解プロセス特有の高い水準であり、今後の削減には原料替代や回収技術、電力使用効率改善が課題となる。

参考:https://www.env.go.jp/content/000274827.pdf

3. 紙・パルプ業の排出特性

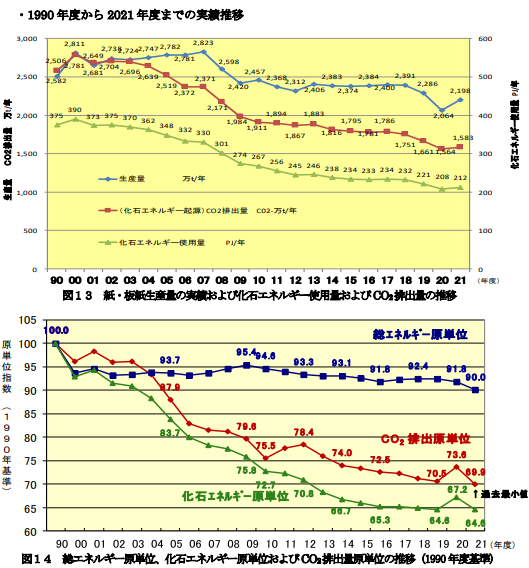

紙・パルプ産業では、製紙工程の多くをバイオマス(木材パルプおよび製紙過程で副生成する黒液)燃料でまかなうため、燃料由来のCO₂排出は他産業に比べて相対的に少ない。Scope1排出の内訳は、ボイラーでの化石燃料(重油・天然ガス)燃焼と、木質資源燃焼に分かれる。木質系燃料由来のCO₂は国内排出量算定で生物起源扱いになる場合が多く、実質的な温室効果ガス排出として考慮されない。一方、Scope2排出は製紙工場の大量の電力消費に起因し、電力起源の間接排出が一定程度生じる。

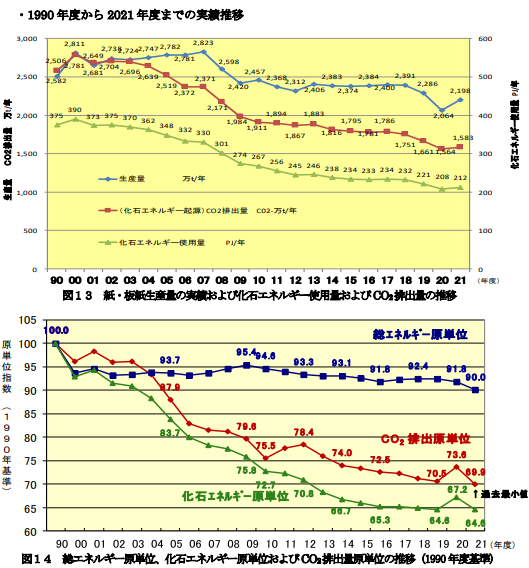

2021年度の国内紙・パルプ産業(紙・板紙含む)のCO₂排出量は産業部門全体の約5.4%に相当する2,106万トンであった。同年の紙・板紙製造段階の排出量は1,583万トンであり、前年度比で増加したものの製品生産量増加に伴って排出原単位指数は改善傾向にある。紙パルプ業界では、プラントの省エネ投資やインラインプレスの導入、抄紙速度の向上といった省エネ策が進められ、長期的には一貫製紙企業の削減目標(2013年度比2030年までに38%削減)も設定されている。生産工程で発生する未利用残材や廃棄物をボイラー燃料に利用するなど、Scope1側でのエネルギー効率向上も図られており、電力消費量抑制によるScope2削減も組み合わせて取り組みが行われている。

参考:https://www.jpa.gr.jp/file/release/20230620113515-1.pdf

4. セメント製造業および石灰製造業の排出量

製造業ベンチマークWGの対象には、セメント製造業と石灰製造業も含まれている。この両業種は、いずれも鉱物原料の焼成プロセスで多量のCO₂を発生させることが特徴である。

セメント製造業の排出原単位

セメント製造では、高温焼成工程で石灰石(CaCO₃)を脱炭酸させる際に大量のCO₂が発生する。生コンクリート製造に必要なクリンカ(中間生成物)生産時の脱炭酸排出だけでも総排出量の60%程度を占める。さらに、クリンカ焼成用の燃料(石炭・石油・天然ガスなど)の燃焼からもCO₂が生じる。環境への直接排出(Scope1)が全排出の約92%とほぼ全てを占めるため、セメントメーカー各社は熱エネルギー効率向上や代替燃料(バイオマス、産業廃棄物)の利用拡大、石灰石代替材(フライアッシュなど)投入による脱炭酸量削減に注力している。

参考:https://www.taiheiyo-cement.co.jp/csr/pdf/data/2022/rep_11.pdf

具体的には、太平洋セメントの報告によれば2021年度のセメント製造におけるネットCO₂排出原単位は675 kg-CO₂/トン-セメントであった。これは2000年度比で8.3%低減した値である。近年はバイオマスエネルギーや廃棄物由来熱エネルギーの活用比率を高めつつ、クリンカ焼成熱量を削減する省エネ設備を導入しており、原単位は徐々に改善している。日本のセメント業界全体では2030年度までに2000年度比で約30~40%の排出削減を目指しており、産業横断的なベンチマーク検討でも「1トンのセメント製造当たりのCO₂排出原単位」が重要指標として扱われる見通しである。Scope2排出は、工場敷地内で使用する電力のCO₂換算(排出係数)分であるが、国内電力の脱炭素化進展に伴い、間接排出量も減少傾向にある。

参考:https://www.taiheiyo-cement.co.jp/csr/pdf/data/2022/rep_11.pdf

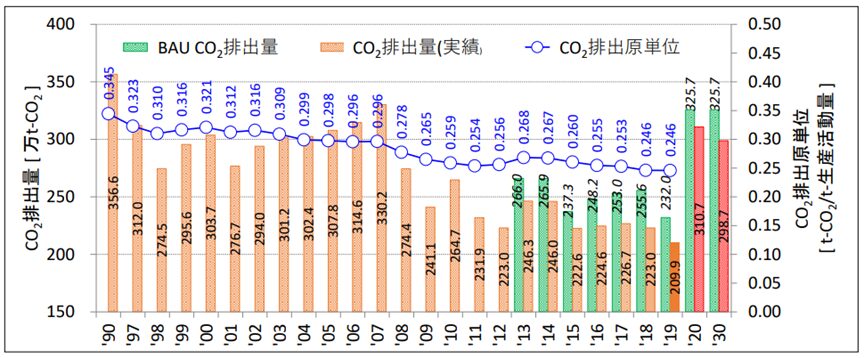

5. 石灰製造業の排出原単位

石灰製造業(石灰石の焼成による生石灰製造)も同様に、石灰石中の炭酸カルシウムを酸化カルシウムにする際の脱炭酸反応で大量のCO₂を発生する。生石灰の焼成炉では燃料燃焼によるCO₂と脱炭酸排出が合わさり、Scope1排出が支配的である。環境省の資料によれば、石灰製造業のCO₂排出原単位は近年低減傾向にあり、2019年度の実績では原単位0.246 t-CO₂/トン(生石灰生産量当たり)であった。これは2018年度と同水準まで改善しており、石灰製造における省エネ対策(高効率焼成炉の導入、燃料転換、廃プラスチック燃料の利用など)が奏功した結果とされる。国際比較でも日本の石灰焼成原単位は欧米主要国を下回る(日本約0.30 t-CO₂/t、生石灰ベース)水準にあるが、今後はさらなる効率化と燃料・原料替代により原単位低減を図る必要がある。

排出量取引制度におけるベンチマーク設定では、これらセメント・石灰の製造工程ごとの排出原単位も個別に検討対象となる。たとえば、「焼成1トン当たり0.6~0.7トン-CO₂程度」が国内の代表的レベルと考えられており、業界全体のトップ企業の水準を参考に基準値が定められる予定である。Scope2については、工場が消費する外部電力のCO₂換算であり、電力構成のグリーン化により中長期的には低減可能な領域である。